相続放棄の管轄裁判所はどこになるのか

1 相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地が基準

相続放棄の手続は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に対して申立てを行うことですることができます。

管轄の違う裁判所に申立てを行ったとしても、原則として、申立ては受理されませんので、注意が必要です。

特に相続放棄手続きは、原則、被相続人の相続開始があったことを知ってから3か月以内にしなければならないことが法律で定められています。

この期間を過ぎてしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまうという可能性が高くなってしまいます。

そのため、相続放棄の手続はできるだけ早く行う必要がありますので、「管轄を間違えて、手続きをやり直さなければならない」という事態を避けるためにも、管轄を間違えないことはとても重要です。

2 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票を調べる

相続放棄をしたいが、被相続人の最後の住所地が分からないということがよくあります。

そのような場合は、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を取得し、被相続人の最後の住所地を調べることができます。

住民票の除票や戸籍の附票は、それらを管理する市区町村役場で取得することができます。

参考リンク:四日市市・住民票の写しの請求

参考リンク:四日市市・戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しの請求

住所地が分からなければ、当然その市区町村も分からないという事態が生じえます。

そのため、多くの場合は、住民票の除票ではなく申述をする人の戸籍から遡り、被相続人の戸籍を取得して、その戸籍を管理する市区町村に対しての附票を請求する、という流れになると思われます。

面倒だと思われるかもしれませんが、これらの資料は相続放棄をする際の添付資料の1つですので、結局集める必要があります。

こうした資料を集めたりする手続きが大変だと感じるのであれば、専門家にご依頼して手続きを行うということも検討するとよいでしょう。

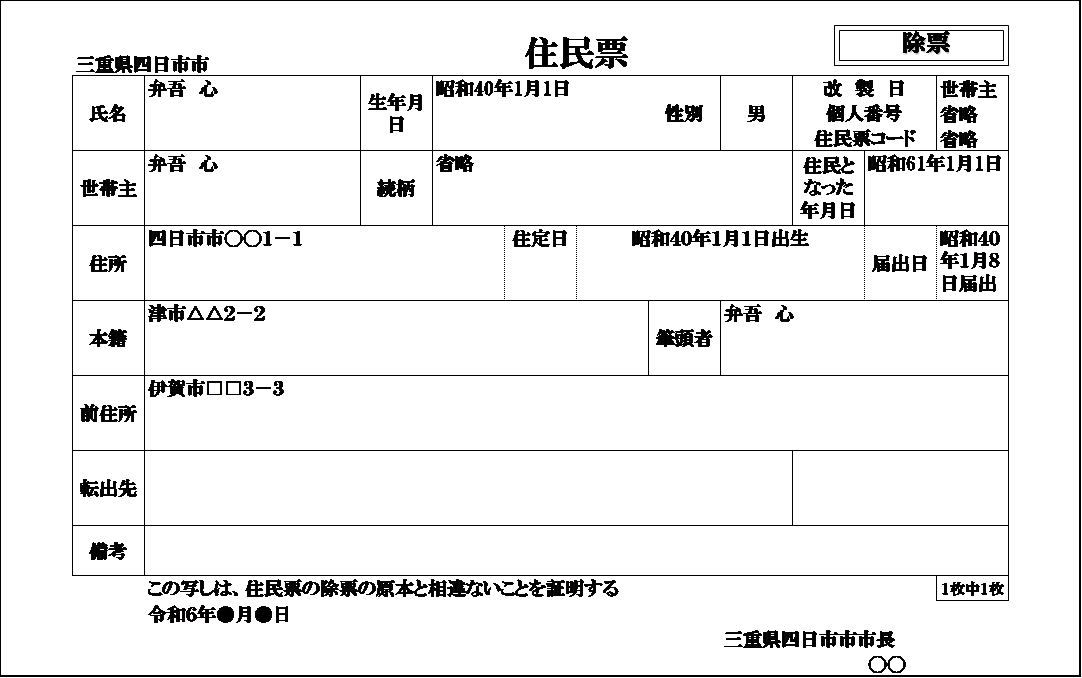

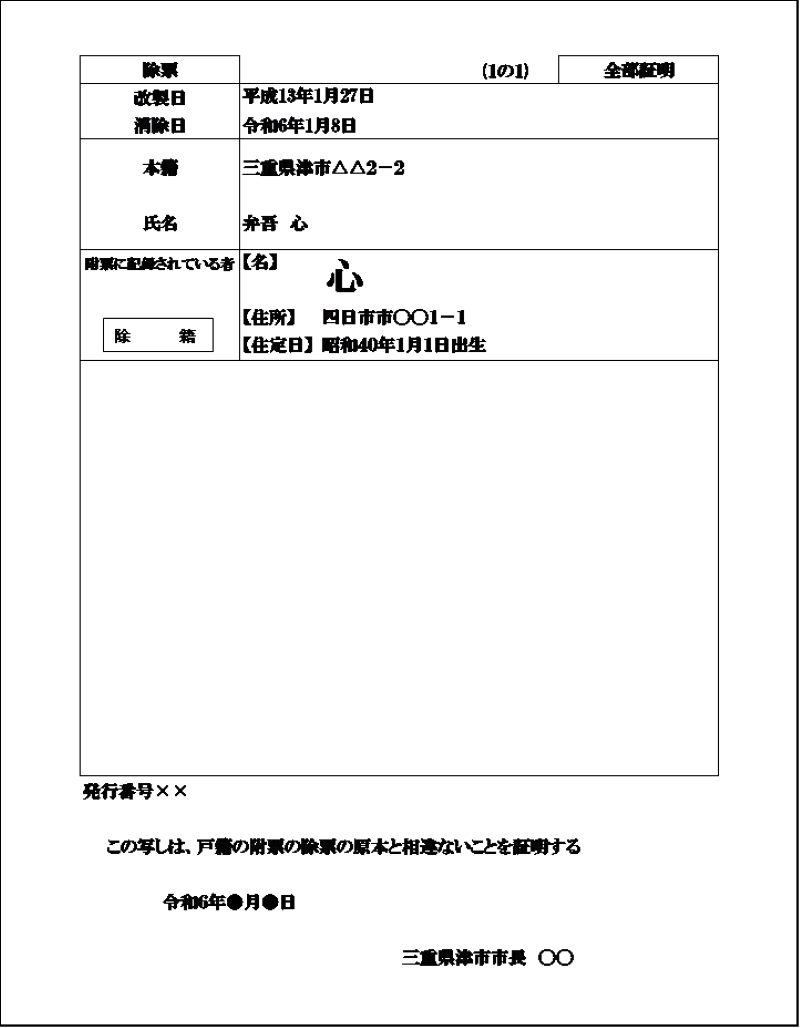

3 住民票の除票と戸籍の附票の見方

住民票の除票や戸籍の附票などの資料は大抵の人にとって見慣れないものであると思います。

そこで、簡易ではありますが、住民票の除票や戸籍の附票の図を用意いたしましたので、参考にしてください。

⑴ 住民票の除票

住民票はこのような形になっています。

2のとおり、たいてい、その人の住所地である市区町村役場に請求することで取得することができます。

相続放棄の申述を行う管轄地の基準は「住所」と書かれている部分の記載内容を参考にすることになります。

⑵ 戸籍の附票

戸籍の附票は大抵このようになっています。

【住所】と書かれている部分が、相続放棄の管轄地の基準となります。

よくある間違いの1つですが、原則戸籍自体に住所地は記載されていませんので、「戸籍は集めたけど、戸籍の附票については請求し忘れていた。」というような事態になりますと、また市区町村に行かなければならない二度手間となる場合があります。

そのため、戸籍を取得するときに、戸籍の附票が一緒に請求できるのであれば、請求することをお勧めします。

⑶ 下線が引かれている場合

これら書面について、住所欄に複数の記載がされている場合があります。

このような場合には、大抵下線が引かれているものがあり、そのような記載がされている住所地は変更前のもの(最新の住所地ではない)となりますので、基本的には下線が引かれていないものが最新の住所地になります。

どれが最後の住所地か迷われる場合は、その書類を取得した施設に問合せをすれば、大抵は答えてもらえます。

相続放棄申述受理証明書を申請する方法 お役立ち情報トップへ戻る